この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

鉄筋コンクリートと聞くと壁が厚くて防音性が高いイメージですが、全ての物件がそうとは限りません。

マンションによっては構造上隣の生活音がよく聞こえることもあります。

今回は防音性が高いと言われている鉄筋コンクリート造でも壁が薄いことはあるのか、話し声や騒音はどの程度聞こえるのか紹介していきます。

目次

鉄筋コンクリート造でも壁は薄いことはある?

結論から言えば、構造上防音性の高いと言われている鉄筋コンクリート造(RC造)でも壁が薄いと感じることはあります。

鉄筋コンクリートでも建物によっては壁薄いな

— たけお (@meromero_n227) April 24, 2023

うーむ、隣に大学生が引っ越してきたら途端に話し声とかうるさくなってしまった( ;´Д`)鉄筋コンクリートってこんなに話し声通るものなのかね。

— にぃ (@kimuny3) March 31, 2015

ただし、木造や鉄骨造に比べると防音性が高い構造であることも事実です。

| 構造 | 壁の厚さ | 防音評価 |

|---|---|---|

| 木造 | 130mm~145mm | |

| 軽量鉄骨造 | 100mm~125mm | |

| 重量鉄骨造 | 125mm~150mm | |

| 鉄筋コンクリート造 | 120mm~180mm |

鉄筋コンクリート造の壁の厚さは最低120mmあり、近年の建物では150mm以上となっていることが一般的です。

鉄筋コンクリート造と聞くと「界壁にコンクリートを使用している」イメージがありますが、必ずしもコンクリートが使われているとは限りません。

鉄筋コンクリート造=外壁にコンクリートが使われている物件となるため、界壁には石膏ボードを使用していることもあります。

叩いてみて「ぺチぺチ」と音が反響しない壁は鉄筋コンクリートの上にクロスを貼っています。

クロスを貼っていなければ「打ちっぱなし物件」と言われてるコンクリートむき出し状態のデザイナーズ物件となります。

コンクリートの上にそのままクロス(壁紙)を貼り付けるためにはコンクリートの表面の凹凸を綺麗にする工程が必要になるため、コストがかかります。

界壁の防音性

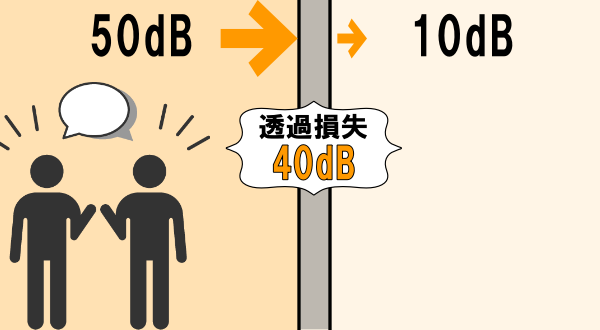

壁の遮音性能は透過損失を評価する数値のD(もしくはDr)で表すことができます。

透過損失とは音が通り抜けたときに遮音してくれるdb(デシベル数)のことで、例えばD-40の壁に50dbの音がぶつかると、隣に聞こえる音は50-40=10dbとなります。

同じ鉄筋コンクリート造でも施工される界壁にはいくつか種類があります。

| 界壁の種類 (RC造) | D値目安 |

|---|---|

| 石膏ボード壁 (乾式壁) | |

| GL工法 | |

| 打ちっぱなし | |

| 分譲賃貸 |

鉄筋コンクリート造の界壁のD値は50前後が中央値です。

隣室の生活音がどの程度聞こえるのかを表した表がこちら。

| 音の種類 | 音の大きさ | 透過損失後 | 聞こえ方 |

|---|---|---|---|

| ドアの開閉音 | 75dB | 25dB | ほとんど聞こえない |

| 子供の走る音 | 65dB | 15dB | 聞こえない |

| 掃除機 | 70dB | 20dB | ほとんど聞こえない |

| 洗濯機の音 | 70dB | 20dB | ほとんど聞こえない |

| テレビ(中) | 60dB | 10dB | 聞こえない |

| いびき(大) | 80dB | 30dB | 小さく聞こえる |

| 大人の足音 | 45dB | 0dB | 全く聞こえない |

| 話し声 | 60dB | 10dB | 聞こえない |

| 笑い声 | 80dB | 30dB | 小さく聞こえる |

大きな話し声や笑い声でなければほとんど気にならないレベルとなります。

高層マンションのような高さのある建物の場合、界壁にコンクリートを使うと重さが出てしまうため石膏ボード壁となっています。

石膏ボード壁でも厚さがあればコンクリートと同等程度の防音性となりますが、コストを抑えた物件では壁が薄いと感じる可能性が高いです。

コンクリートを使用されている場合、施工方法が違ってもある程度の防音性が担保されるため『コンクリートを使っているかどうか』が素人でも見分けられる判断材料として使われます。

内見時に壁を叩いてみるという行為が良く挙げられるのはこのため。

鉄筋コンクリートマンションで壁が薄いと感じる3つの原因

鉄筋コンクリート造でも壁が薄いように感じる理由は3つほどあります。

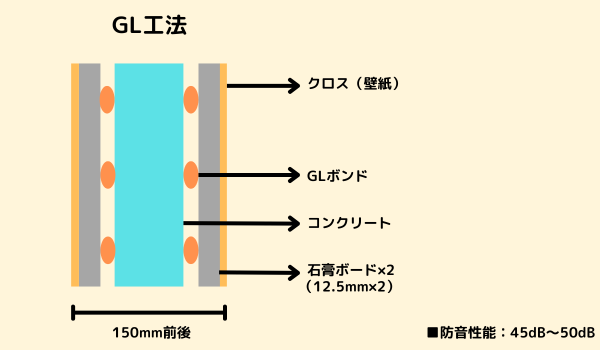

界壁がGL工法のため太鼓現象が起きている

鉄筋コンクリート造でも叩くと「コンコン」と空洞があるような反響音が聞こえる壁もあります。

コンクリートそのものを使用していないケースも考えらえますが、GL工法のせいで音が響いてしまっている可能性があります。

GL工法自体は防音性が低いというわけではありませんが、太鼓現象と呼ばれる音の振動をもう一方の壁に伝わる現象が発生します。

太鼓現象では衝撃音が良く伝わるため、壁が薄いと感じやすいわけです。

GL工法で張られた場合はふかし壁部分が太鼓現象を招いて隣室の生活音が伝わりやすくなります

参照元:yahoo不動産

音が共鳴するため、実際の音よりも大きく聞こえることがあります。

家具や肘など壁1点にぶつけてしまった場合に太鼓現象が発生しやすく、聞こえやすい傾向があります。

角部屋で窓が多いため騒音が伝わりやすい

角部屋の場合は他の部屋より窓が多いから防音性が低くなりやすいため外からの騒音が聞こえやすくなってしまっています。

窓は閉まっていても密閉されているわけではないので外からの音がかなり伝わりやすいです。

2重サッシにするとかなり防音になると言われているのも、いかに通常窓の遮音性が低いかがわかるでしょう。

鉄筋コンクリート造の外壁は遮音性に優れていますが、窓を取り付けることによってせっかくの遮音性の高さを台無しにしてしまっているようなものです。

もちろん防音性を気にして角部屋を選択するのは決して間違っている判断ではありません。

角部屋は他の部屋との接地面積も少ないので被害は少ないですし、実際角部屋のほうがトラブルもなく生活できる人のほうが多いでしょう。

ただし、外からの騒音は聞こえやすいので車通りや線路沿いだとうるさいと感じるので立地次第で選ばないほうが良い場合もあります。

築年数が古くて床や壁が薄い

建物を建築する際には必ず建築基準法という法律に乗っ取って建設する必要がありますが、この建築基準法は1981年に大幅に改正されています。

以前は「震度5程度の中規模の地震で大きな損傷を受けないこと」が基準値でしたが、現在は「震度6程度の大規模な地震で建物の倒壊や損傷を受けないこと」が基準となっています。

建築基準法では壁の厚さに対しての基準値は設けられていませんが、床の厚さ(スラブ)は下限値が設けられていて古い建物だと120mmで最近のものは150mm前後と言われています。

実は昔、一般的なスラブ厚は120mmでしたが、近年は150mmが標準です。また分譲マンションや優良住宅などは遮音性を確保する目的で、スラブ厚を180以上とします。

床が厚くなればなるほど当然遮音性はあがります。

足音もそうですが、話し声などは結局振動音なので床から壁に伝わることもあります。

つまり、築年数の古い建物のほうが傾向としては若干防音性が低いということになります。

床の厚さに伴い、近年のRC造では壁厚を150mm以上とするのが一般的となっているため、古い物件のほうが音が響きやすい構造となっている傾向があります。

鉄筋コンクリート造の角部屋に実際に住んでみた感想

僕が住んでいたマンションは鉄筋コンクリート造で3階建ての大通りから一本入った路地裏です。

| 音の種類 | 体感 |

|---|---|

| 隣室の生活音 | 全く聞こえない |

| 下の階の生活音 | 引き戸の開閉音がわずかに聞こえる |

| 外からの騒音 | ほとんど聞こえない(無音に近い) |

| いびき | 隣室からたまにわずかに聞こえてくる |

| 住み心地 | 音に関しては快適に生活することができた |

まず外の音ですが、基本的には全く聞こえてきません。

外に出ると割と近くが大通りなので車の音とか普通に聞こえてきますが、部屋に入れば全く聞こえません。

一度大通りの鉄筋コンクリートマンションを内見した時は部屋にいてもバンバン車の音が聞こえてきて騒音がひどかったのでこちらにして正解でした。

隣人の声は今まで一度も聞こえたことがないですが、下の階の引き戸を開閉する音は若干聞こえます。

寒さ暑さに関してはあまり分からないというのが正直な感想です。

エアコンをつければ普通に部屋を暖められますし問題ありません。

エアコンを消すと窓が多く保温効果的なものがないためすぐに寒くなってしまう気はしています。

なんだかんだであまり不便なところは感じておらず、割と快適に過ごすことができました。

より防音性の高い物件を選ぶ方法

鉄筋コンクリートマンションは確かに防音性が高いですが、物件によっては意外と生活音が漏れてしまうことがあったりして「思っていたよりも壁が薄い」と感じることも稀にあります。

鉄筋コンクリート物件を選ぶこと自体は間違いではないので、さらに物件情報を確かめることによって防音性の高さは確認できます。

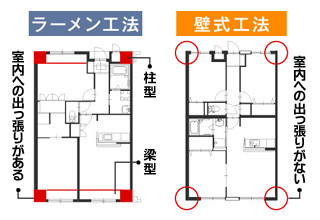

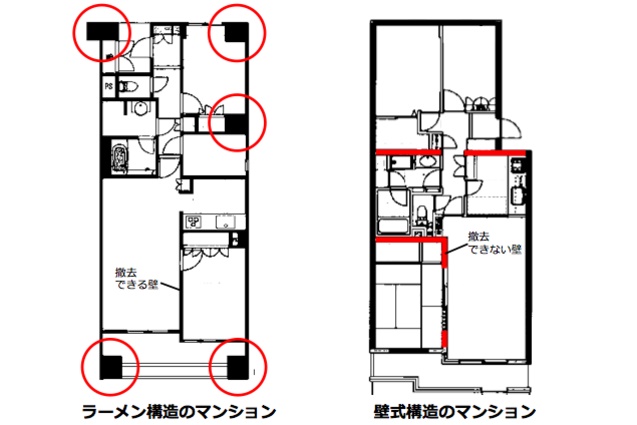

ラーメン構造より壁式構造を選ぶ

建物には色んな構造がありますが、ラーメン構造よりも壁式構造のほうが防音性は高いと言われています。

出典:https://www.token.co.jp/apartment/structure/rc/

出典:http://www.r-lounge.jp/blogs/16

ラーメン構造は柱と梁のみで建物の骨格を作り、その上で壁が貼られています。

一方、壁式構造とは柱や梁を使わずに床や壁といった平面的な構造体のことです。

学校の椅子の脚部分はラーメン構造って感じですね。

壁式はティッシュ箱というイメージだと思ってください。

鉄骨造や鉄筋コンクリート造はこの2つのどちらかの構造となっているのが一般的です。

壁式構造は5階建て以下の低層マンションにしかほとんど使われていません。

ラーメン構造は柱があるので間取りを見たときに一発でわかります。柱の部分が四角く黒く塗りつぶされていたら=ラーメン構造です。

実際に検索して部屋の間取りを見てみましょう。

直接部屋を見に行かなくてもどっちの構造なのかを見分けることが出来ます。

ただ賃貸物件は壁式よりもラーメン構造の方が多いため、目安として考えてください。

ラーメン構造でも防音性がしっかりしている物件もあります。

僕が現在住んでいるマンションはラーメン構造ですが隣りの部屋の生活音等は一切聞こえません。

中部屋ではなく角部屋を選ぶ

角部屋は外からの騒音が響きやすいというのが壁が薄いと言われている大きな理由ですが、中部屋の場合はそもそも内壁自体にコンクリートが使われているとは限りません。

鉄筋コンクリート造なので当然外壁には鉄筋+コンクリートが使用されますが、部屋と部屋を遮る内壁はコストを抑えるために石膏ボードと断熱材等を入れているだけの可能性は十分に考えられます。

壁の厚さは耐久性を考慮して150mm以上などの指標はあるもののコンクリートを使用しなければならないというルールはありません。

「鉄筋コンクリート造なのに普通に生活音とか聞こえてくるんだけど?」と感じるのはコンクリートが使われていない可能性が高いです。

また中部屋の場合、隣りと隣接している壁の数が多いのでそれだけ騒音トラブルになる可能性は高いです。

例えば2階の中部屋なら合計4部屋と隣接しているのでリスクもそれだけ高くなります。

苦情が来るのが怖いという人は1階の角部屋が最強。

他の人の騒音が嫌という人は最上階の角部屋が最強です。

低層の鉄筋コンクリートマンションを選ぶ

内壁に使われている素材が鉄筋コンクリートではないのは建物の構造上です。

施工費をケチっているよりはコンクリートを流し込んでしまうと荷重が増えて建物がその重さに耐えきれなくなってしまうので高層マンションでは採用されていません。

逆に言えば3階建てぐらいの鉄筋コンクリートマンションであれば壁に使われている素材もコンクリートの可能性が高くなるので、必然的に防音性の高い物件に住める確率は高くなります。

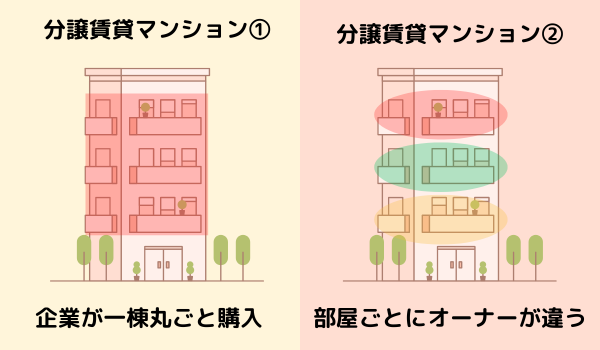

分譲賃貸マンションを選ぶ

鉄筋コンクリート造の中でもさらに防音性が高いと言われているのが分譲賃貸マンションです。

分譲賃貸というのは一生住むことを前提に造られている物件のことで、売買されてから賃貸部屋として貸し出されています。

一般的な賃貸物件は数年住めれば良いという前提で建設されているので建設コストもなるべく安くするように造られていますが分譲賃貸はお金をかけて造られているので防音性が段違いに違います。

分譲賃貸マンションは壁の厚さだけではなく、フローリングや窓部分、設備に至るまでグレードが高いので家賃も高いですが防音性もかなり高くておすすめです。

実際に住んでみましたが、話し声すら聞こえたことがないレベルで防音性が高かったので壁の厚みはかなりのものです。

細かい条件で探せるサイトを使う

同じ鉄筋コンクリート造でも界壁の種類や施工方式の違いにより、音が響きやすいこともあれば防音性の高い物件ということもあります。

ネットで探すのであればより細かい条件で探せるサイトを利用したほうが効率的です。

おすすめはイエプラ。

| 運営会社 | 株式会社コレック |

|---|---|

| 口コミ評価(google) | (4.1) |

| 対応エリア | 関東・関西 |

| 店舗数 | 2店舗 |

| 物件数 | 対応エリアの8割 |

| 仲介手数料 | 基本無料 |

| 利用料金 | 完全無料 |

| 会員登録 | 不要 |

| おとり物件 | 0件 |

| 特徴 | 自宅にいながら部屋探しができる LINE上でやり取りが可能 新着物件を手に入れられる 業者専用サイト「ATBB」が見られる 設定できない細かい条件を伝えられる |

イエプラを使えばチャットで「界壁にコンクリートが使われているマンションを探してほしい」「防音性の高い物件のみを教えてほしい」と言えばあとは放置で新着物件を教えてもらえます。

こういった細かい条件はスーモやホームズでも探せないので重宝します。

店舗で探してもらうのも手ですが、店舗では物件数が少ないため『そもそも条件に合う物件自体見つからない』ということも多いので注意。

ちなみに2024年3月から仲介手数料が無料に一新されているので、より初期費用を安く探したい人にもおすすめです。

家賃6万円なら6万円分が無料となります。

イエプラの評判は悪い?仲介手数料は?利用者の口コミを徹底調査

イエプラの評判は悪い?仲介手数料は?利用者の口コミを徹底調査 まとめ

- 鉄筋コンクリート造は防音性の高い構造となっている

- 鉄筋コンクリート造でも壁が薄いと感じることはある

- 同じ鉄筋コンクリート造でも施工の違いにより界壁の種類は異なる

- 築年数の古い物件や相場より家賃の安いRC造では壁が薄いことがある

鉄筋コンクリートは基本的には防音性が高い部類となるので、そこまで神経質になる必要はありませんが大通りや外からの騒音が気になる場所に位置しているマンションの場合は角部屋はやめておいたほうが良いかもしれません。

角部屋はその分、隣人とのトラブルに遭う可能性が低くなるので需要が高いことは間違いありません。

壁が薄いと感じるようなら分譲賃貸物件を選ぶようにしましょう。

マンションでもいびきは響く?木造アパートと鉄筋コンクリートの違い

マンションでもいびきは響く?木造アパートと鉄筋コンクリートの違い  ヒトグラ

ヒトグラ